친환경, 녹색, 그린, 에코, 웰빙, 내추럴, 천연, 자연, 무독성, 인체 무해…. 기후 위기에 대한 각성 덕분인가, 대형마트 선반에 친환경을 표방하는 문구로 무장한 제품들이 서로 데려가 달라 아우성이다. ‘녹색’을 주장하는 이 제품들은 정말 친환경적일까. 소비자의 정확한 판별을 돕기 위해 〈서울대저널〉이 대표적인 ‘그린워싱’ 전략들을 조명한다.

‘위장 환경주의’로도 불리는 그린워싱은 기업이 제품의 친환경 효과를 과장하거나 허위로 주장하는 행위를 일컫는다. 환경에 대한 소비자들의 관심이 높아진 오늘날, 가판대 위에는 친환경을 표방하는 제품들이 즐비하지만, 이 중에는 실상은 전혀 친환경적이지 않거나 그 효과가 모호한 그린워싱 제품도 섞여 있다. 기업 입장에서 그린워싱은 적발되지만 않는다면 ‘사회적 기업’으로서의 이미지도 제고하고, 친환경성을 빌미로 가격 프리미엄도 붙일 수 있는 일석이조의 마케팅 전략이다.

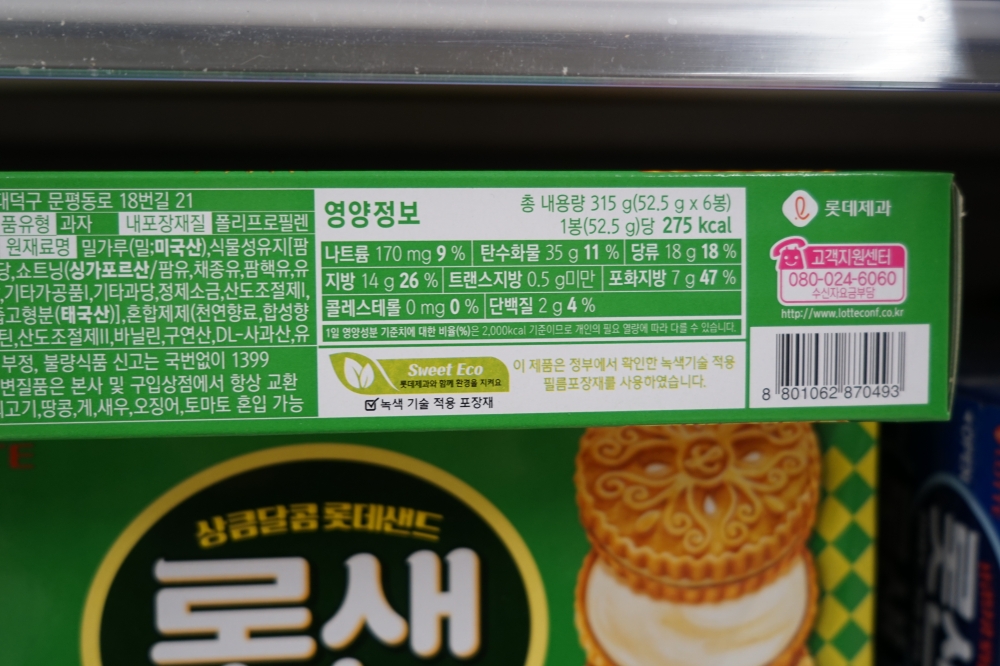

유사·모조마크

제품의 친환경성을 확인하는 가장 손쉬운 방법은 ‘녹색 인증마크’가 부착돼 있는지 확인하는 것이다. 국내에서 공인된 녹색 인증마크로는 친환경농산물인증, HACCP(위해요소 중점관리우수식품) 등 국가에서 정한 ‘법정인증마크’와 LOHAS(한국표준협회의 건강·환경·사회 지향적 제품 인증제도) 등 업계에서 통용되는 ‘업계자율마크’가 있다. 마크를 획득한 제품은 생산 및 유통과정에서 정부 혹은 업계의 친환경 기준을 충족시킨 제품이다. 그러나 일부 기업들은 이러한 공인 인증마크와 유사한 도안 혹은 문구로 디자인한 ‘기업자가마크’를 부착해 소비자가 제품을 친환경적인 것으로 오해하게 유도한다.

###IMG_5###

근거정보 부재·모호한 표현

제품의 친환경성을 주장하는 홍보문구나 마크에 대한 구체적 근거를 제시하지 않는 것도 그린워싱 전략 중 하나다. 환경기술산업법 제16조는 “제조업자는 자기가 한 광고 중 제품의 환경성과 관련한 사항을 실증할 수 있어야 한다”고 명시하고 있으나, 위반 적발 시 처분은 강제력 없는 시정명령에 그쳐 그린워싱을 방지하기엔 실효성이 부족하다. 그 결과 ‘무독성’, ‘인체 무해’, ‘천연’ 등의 표현이 검증 없이 무분별하게 사용되며 소비자들의 친환경적인 선택을 방해하고 있다.

▲‘친환경’ 형광등에는 친환경성을 입증하는 근거가 없다.

상충효과 감추기

캐나다의 친환경 컨설팅사 테라초이스에서 발표한 ‘그린워싱 칠거지악(The Seven Sins of Greenwashing)’에 의하면, ‘상충효과 감추기’는 기업이 작은 속성에 기초해 제품을 친환경적이라고 포장하는 것을 이른다. 생산공정에서의 사소한 친환경 실천으로 인증마크를 획득한 일회용품이나, ‘나무 심기 캠페인’과 같은 탄소상쇄 활동으로 친환경 이미지를 획득한 기업의 제품들이 여기 해당한다. 이러한 마케팅 전략은 법에 저촉되지는 않을지언정 업계의 생산·유통과정 전반에 수반되는 환경파괴를 은폐한다는 점에서 여전히 문제적이다.

▲텀블러를 비롯한 카페 프랜차이즈 MD상품은 일회용품이 아니라는 명목으로 친환경성을 내세우나, 사실상 시즌마다 대량 생산되고 폐기되기를 반복하며 환경오염에 기여한다.

▲‘유기농’, ‘식물성’ 식품이 친환경적인 것만은 아니다. 해외 농산물을 수입하고 가공해 만든 유기농 식품은 유통과정에서 다량의 탄소발자국을 발생시킨다.

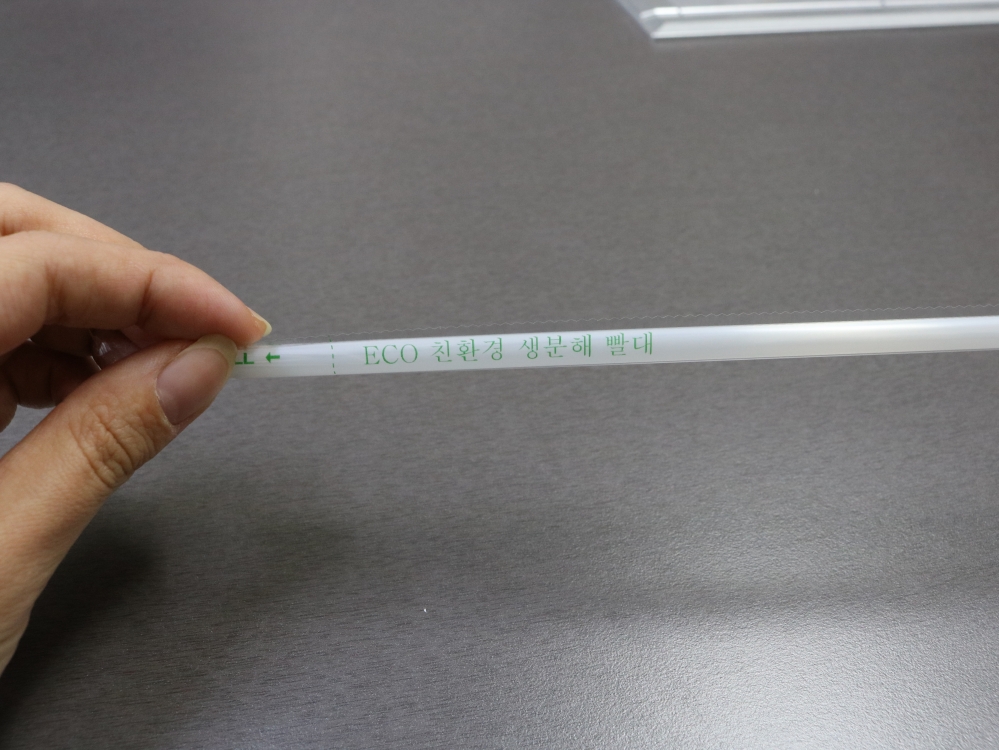

친환경 아닌 친환경

통념에 의해 친환경적인 제품으로 여겨지지만 실상은 그렇지 않은 경우도 있다. 생분해 플라스틱이 대표적인 예다. 감자, 옥수수 전분 등의 원료를 사용하는 생분해 플라스틱은 국내에서 ‘자연분해되는 플라스틱’으로 각광받고 있다. 그러나 생분해 플라스틱 또한 고도로 전문화된 퇴비화 시설로 보내지지 않는 이상 분해가 어려우며, 해당 시설이 제대로 갖춰지지 않은 우리나라에서는 일반 플라스틱 쓰레기와 동일하게 처리되며 환경오염을 일으키는 형국이다.

▲‘에코(Eco)’라는 친환경 문구가 쓰인 종이테이프. 종이테이프는 상자에서 제거하지 않아도 재활용 가능한 제품으로 자주 홍보되나, 실상은 접착체 등 물에 녹지 않는 소재가 사용돼 종이 원료를 분리해 재활용할 수 없다.

▲생분해성 일회용 수세미와 플라스틱 포크

▲플라스틱 제품에서 많이 발견되는 ‘BPA Free’라는 문구는 유해물질인 비스페놀A가 검출되지 않음을 뜻한다. 그러나 그것이 곧 유해물질의 완전한 부재를 의미하지는 않는다. 워싱턴주립대 등의 연구에서는 ‘BPA Free’를 표방하는 플라스틱 제품들 상당수에 사용된 BPA 대체물질들 또한 생식능력에 악영향을 주는 등 인체에 유해하다는 결과가 나왔다.

지난 2월, 대만 환경보호청은 공공기관에서 생분해 플라스틱 기반 식기류 사용을 금지하는 법령을 발표했다. 작년 12월 유럽연합도 생분해 플라스틱 제품에 생분해 시간 표기를 의무화하는 등 규제정책을 내놓았다. 국내에서도 작년부터 녹색공인인증 제도에서 생분해 플라스틱의 분해시간 기준을 강화하는 등 제재를 시작했으나, 홍보가 제대로 이뤄지지 않아 아직 소비자들의 문제의식은 낮은 상황이다. 그 결과 생분해 플라스틱은 여전히 대표적인 친환경 소재로 여겨지며 과장된 친환경 주장의 근거로 활용되고 있다.

그린워싱의 교묘한 전략들을 판별하기 위해선 소비자의 친환경 독해력이 필요하다. 공인된 녹색 인증마크가 부착돼 있는지 확인하고, 제품 선전의 일방적인 친환경 주장에 현혹되는 대신 환경 이슈를 꾸준히 따라가며 산업과 생산공정 전체의 환경성에 대한 거시적 안목을 유지해야 한다. 하지만 낯선 전문용어들과 화학성분들의 미로 속에서는 아무리 의욕적인 소비자라도 길을 잃기 십상이다.

소비자가 기업의 친환경 주장을 일일이 검증할 수 없는 상황에서 국가와 공공기관의 역할이 중요하다. 지금까지 정부는 그린워싱 기업 제재에 소극적이고 인증마크 기준을 지나치게 느슨하게 운영한다는 비판을 받아왔으나, 작년을 기점으로 분위기가 달라지고 있다. 환경부는 지난 12월 친환경 경제활동 정의 지침서인 『K-택소노미』를 개발해 그린워싱 제재 기준을 마련하고, 올해 1월에는 그린워싱 기업에 과태료를 부과하겠다고 발표하는 등 그린워싱 추방을 위한 노력을 시작했다. 소비자와 정부의 꾸준한 관심과, 기업들의 진정성이 뒷받침돼야만 기후위기 시대를 자성하는 친환경적 생산·소비가 가능할 것이다.