세월은 막을 수 없다. 세월은 우리를 기다려주지 않고, 우리는 결국 끝을 맞이한다. 여기서 ‘우리’는 누구인가. 이 세상을 살아가는 모든 존재에 해당하겠지만, 이번만큼은 감히 이 글을 써내고 있는 기자를, 어김없이 새 호가 나온 〈서울대저널〉을, 날마다 지면을 채워나가는 대학언론을 넣어 읽어본다.

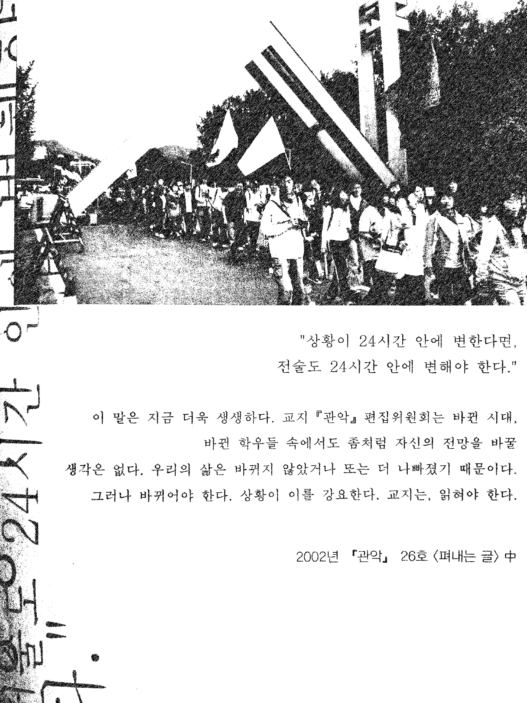

이 시대엔 대학언론을 위한 자리가 없는 듯하다. 1960년대의 발돋움, 1980년대의 전성기를 지나, 1990년대 이후 대학언론은 줄곧 위기에 놓여 있었다. 2010년대 들어 자치언론을 통해 재기를 꿈꿨지만, 그마저도 뜻대로 풀리지 않았다. 더 이상 찾는 사람이 없고, 찾는 이가 없으니 만들려는 사람이 없고, 만들려는 사람이 없으니 대학언론은 자연스레 역사의 뒤안길로 사라지고 있다.

대학언론의 위기를 부정할 수는 없다. 그러나 여전히, 대학언론이 외로이 죽어가도록 내버려두지 않는 이들이 있다. 대학언론의 힘과 시선을 빌려 감춰져 있던 세상과 사태의 본질을 꿰뚫어 보는 이들이 있다. 그렇게 대학언론이 다시 당신 앞에 설 수 있게끔 하는 이들이 있다.

당신이 필요할 때, 당신의 목소리를 들을 준비가 된 대학언론은 아직 있다. 그렇게 말하기 위해 오늘도 대학언론인은 펜대를 움켜쥔다.