움트는 민주주의 이면에는 크나큰 희생들이 있었다. 사람들은 이를 잊지 않기 위해 ‘다크 투어리즘’이란 이름으로 참사의 공간을 찾고 있다. 다크 투어리즘은 역사적으로 잔혹한 참사나 학살이 일어났던 현장을 방문하는 여행 형태를 이른다. 학계에서도 다크 투어리즘에 대한 연구가 초기 단계에 머무르고 있을 정도로 생소한 개념이다. 한국 내 다크 투어리즘 여행지는 식민지 시기, 전쟁, 민주 항쟁과 연관된 장소로 구성돼있다. 대표적으로 광주 전남도청, 거제 포로수용소, 서울 서대문 형무소 등을 들 수 있다.

당시의 공간을 가로지르며 우리는 무엇을 얻을 수 있을까. 아픔을 간직한 도시인 광주와 제주를 방문해봤다.

#1. 광주

1980년 5월 20일 저녁 7시 30분, 광주시 외곽의 도로망이 전면 차단됐다. 완전봉쇄된 광주는 18일부터 27일까지 총 10일 동안 민주화를 요구하는 시민들의 피로 물들었다. 5·18 광주 민주화운동 당시 군사반란을 일으킨 전두환의 신군부 세력은 비상계엄령에 반대해 민주화를 요구하던 광주 시민들을 대상으로 공수부대를 투입해 살상했다. 당시 계엄군은 곤봉과 대검으로 시민을 무차별적으로 살상했고 거리의 시민을 향해 수차례 집단발포했다. 시민들이 항쟁의 거점으로 삼은 전남도청 등의 빌딩에는 조준 사격이 이뤄졌다. 항쟁 과정에서의 공식 사망자 및 행방불명자는 200여 명, 암매장된 시신을 제외한 사상자는 4,500여 명에 달한다. 40년이 지났지만 광주 민주 항쟁에 대한 진상규명은 현재진행형이다. 계엄군의 헬기 사격과 진압과정에서의 여성 인권 침해 행위, 암매장 장소 확인 등 밝혀지지 않은 진실들이 여전히 남아있기 때문이다.

광주 민주 항쟁 유적지는 과거에 머물지 않고 현재와 소통하고 있다. 2015년 ‘국립아시아문화전당’으로 탈바꿈한 구 전남도청은 5·18 민주평화기념관을 마련해 민주 항쟁의 정신을 담은 여러 예술작품을 전시하고 있다. 국립 5·18 민주묘지 안 ‘5·18 추모관’에는 항쟁 당시 발견된 총알과 시신을 감싸는 데 사용된 비닐 등을 전시한다. 도심 속 민주 항쟁의 흔적들은 도시개발이 진행될 때마다 존폐의 위기에 섰지만 광주시와 지자체는 역사의 상처를 추모의 공간으로 바꾸면서 그 존재 가치를 증명하고 있다.

취재 장소 곳곳에 시민들의 발걸음도 무수히 이어졌다. 지나가던 행인들이 시가지 중앙에서 잠시 걸음을 멈추고 도청의 외관을 카메라에 담았다. 묘지 중앙에 세워진 추모탑 아래에선 단체방문객이 모여 해설자의 설명을 듣고 있었다. 민주 항쟁을 기리는 관광객이 많아지면서 광주시는 다크 투어리즘 상품 개발 및 시행을 추진 중이다.

#2. 제주

천혜의 경관을 갖춘 제주는 불과 몇십 년 전 거대한 ‘지옥도’였다. ‘제주 4·3사건 진상보고서’는 4·3 사건을 ‘1947년부터 1954년까지 7년 7개월 동안 제주도에서 발생한 무력충돌과 주민의 희생’으로 정의하고 있다. 이동안 14,233명의 도민이 희생됐고 수많은 도민이 목숨의 위협에 시달렸다. 한국전쟁 다음으로 꼽히는 규모의 학살이었으나 수십 년간 이념 갈등을 이유로 문제 제기는 제대로 이뤄지지 못했다. 1990년대에 이르러서야 유족들을 주축으로 진상규명 및 기록 보존에 대한 요구가 등장했다. 현재 제주도는 피해를 겪은 중산간 마을을 중심으로 6개의 4·3길 코스를 운영 중이다.

201번 마을버스를 타고 북촌리해동 정류장에 내리면 북촌마을의 초입이 보인다. 제주시 조천읍 동쪽에 위치한 북촌마을은 4·3사건으로 가장 큰 피해를 입은 마을 중 하나다. 1949년 1월 17일, 북촌마을 너븐숭이(넓은 돌밭을 뜻하는 제주 방언) 인근에서 무장대의 습격을 받은 군인들이 주민 삼백여 명을 학살했다. 아픔을 기리듯 4·3의 흔적을 담은 올레길이 북촌마을을 두르고 있었다.

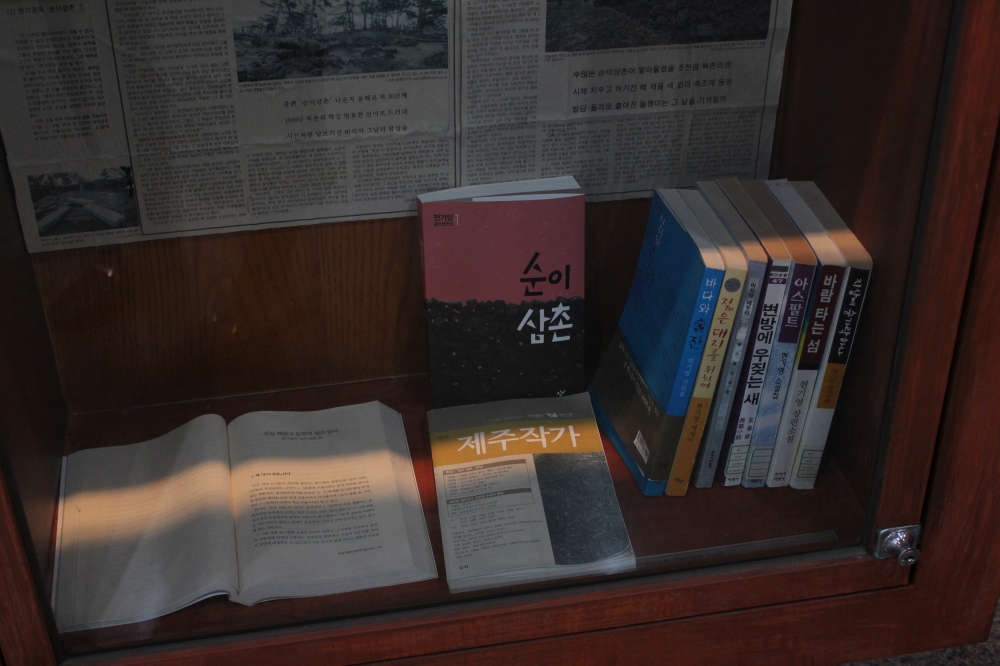

인가를 벗어나 도로를 따라 걸으면 적갈색을 띤 옴팡밭이 나타난다. 옴팡밭은 제주 방언으로 ‘오목하게 쏙 들어간 밭’을 말한다. 밭 한구석엔 현기영 작가의 소설 《순이 삼촌》의 구절이 새겨진 비석들이 누워있었다. 북촌대학살이 일어난 날, 사람들은 좁은 옴팡밭에 가둬져 무차별 총격으로 목숨을 잃었다. 당시의 참혹함을 묘사한 문장들을 지닌 여러 기의 비석들이 흐트러진 곳에서 한 무리의 여행객들이 해설사의 설명을 주의 깊게 듣고 있었다. 사람들은 사진을 찍거나 손을 모은 채 해설을 들으며 생각에 잠겨 있었다.

광주와 제주의 시간이 흘렀다. 아픔의 공간이 여행지로 소비될 수 있는가에 대한 의문과 염려도 곳곳에서 나온다. 참사의 공간은 세대가 거듭될수록 일상의 공간으로 돌아간다. 그래서 누군가는 소설을 쓰고, 누군가는 사료를 정리하고, 누군가는 보존된 현장을 찾는다. ‘잊지 않는’ 것이 중요한 현장 속에서 방문객은 과거를 추모하고 사건을 기억하고 현재를 곱씹어본다. 다크 투어리즘을 염려하기보단 마중물을 부어볼 때다.